*El presente texto fue publicado, originalmente, en el número 1 de la Revista Patrimonio Guadalteba (año 2006) y trata sobre el yacimiento ibérico del Cerro de los Castillejos y algunos hallazgos arqueológicos relacionados con él. Su autora, Elena Ortuño, es arqueóloga y miembro de la Asociación Hisn Atiba. Ha participado en diversas excavaciones en distintos lugares de España y, actualmente, realiza el Inventario del Museo Histórico Municipal de Teba.

Resumen.

La escultura ibérica es una encrucijada de modelos orientales, con técnicas griegas y mentalidades indígenas. La religión íbera es una encrucijada de creencias anteriores, con sistemas de representación foráneos y con una nueva organización social que requiere de nuevos sistemas de legitimación. El Cerro de los Castillejos es una encrucijada entre vías comerciales y de ideas. Éste es pues, el estudio de una encrucijada.

Palabras clave.

Teba, Cerro de los Castillejos, Iberos, religión indígena, ídolos antropomorfos.

Situada en el centro de la cuenca baja del Guadalteba nos encontramos con el sitio de Teba, principal vía de comunicación natural entre la zona Este y Oeste de las Cordilleras Béticas, enmarcada al Norte por la Sierra de Zorrito que la separa de la cuenca del Guadalquivir; al Sur por la Sierra de Ortegicar con el Cerro de la Higuera, la Cámara Alta y la Loma de las Aguilillas; por el Este tenemos el arroyo del Chumbo que rodeando Campillos nos enlaza con la zona de Antequera; y, por último, al Oeste con la cuenca alta del Guadalteba.

Ha sido esta situación geoestratégica la que ha llevado a las tierras de Teba a actuar como auténtica encrucijada de caminos entre los principales focos de desarrollo cultural en el Sur peninsular (Figura 1), conectando: la depresión de Ronda con los llanos de Antequera, siguiendo el surco Intrabético en sentido Este-Oeste (A); con la bahía de Cádiz, a través del Río Guadalete por mediación del Río Corbones al que accedemos a través del Río de la Venta, afluente del Guadalteba (B); con la campilla sevillana, a través del Río Guadaira, afluente del Guadalquivir (C); y, por último, con la zona de la costa malagueña a través del valle del Guadalhorce (D).

Fig. 1. Rutas desde Teba

Esta situación favorable, unida a la benevolencia en recursos naturales de sus suelos, ha llevado a que la zona de la cuenca del Guadalteba estuviera densamente poblada desde los momentos iniciales de la Prehistoria, encontrándonos con evidencias antrópicas en Nina, las terrazas de Peñarrubia o Cueva de las Palomas (adscrito latu sensu al Epipaleolítico en sus estratos mas antiguos). Del Neolítico se han documentado restos en el Abrigo del Cortijo del Tajo, el Abrigo de la Sierra de Peñarrubia, en el Cortijo de Nina, también en la Cueva de las Palomas y en Llano Espá (en la salida Norte del Tajo de Torró)(1). Transitando ya el III milenio a.C. tenemos asentamientos como los de La Cuevecilla, Cerro de la Corona, La Lentejuela y la Necrópolis de Ortegicar. Y en el II milenio tenemos yacimientos como Cerro de la Horca y la Necrópolis de las Aguilillas.

El desarrollo de este proceso histórico desembocó, en la Prehistoria Reciente, en un temprano establecimiento de relaciones de tipo comercial con otros núcleos poblacionales, como los de la zona del Guadalquivir, dándose, en un primer momento, la comercialización de láminas prismáticas de silex, por la riqueza en este tipo de material de la zona de Teba. Este hecho es fácilmente comprobable por la abundancia en elementos silíceos que se han encontrado en la zona y de los que tenemos un considerable número de ejemplos en su Museo Histórico Municipal.

En un segundo momento, cuando el uso del silex entró en franca decadencia (salvo para algunos elementos como los dientes de hoz), se ha planteado la presencia en la zona de prospectores metalúrgicos que contactarían con poblaciones aún en niveles megalíticos(2).

Por motivos de espacio no podemos centrarnos, en este momento, en las discusiones sobre los usos de los, para nosotros, obsoletos conceptos de “aculturación” de las poblaciones indígenas aunque sí consideraríamos de relevancia un estudio pormenorizado de los procesos de etnogénesis de las poblaciones de las tierra de Teba, al estar situada en plena ruta de comunicación de dos grandes centros de exportación (bienes de prestigio) e importación (productos agrícolas y ganaderos): la zona del Guadalquivir y la costa malagueña.

La importancia del estudio de las interacciones entre poblaciones exógenas y autóctonas en un espacio concreto ha quedado historiográficamente patente por los numerosos trabajos realizados hasta la fecha. Esta coyuntura de interacción, en un marco territorial concreto fue planteado por primera vez, de forma expresa, por la Dra. Maria Eugenia Aubet(3) en 1993, para el caso concreto de la costa malagueña, y de la repercusión en las poblaciones indígenas de esta zona, al entrar en contacto con las poblaciones fenicias.

Aubet, en su estudio del yacimiento del Cerro del Villar, analizó la existencia de otros asentamientos (San Julián y el Campamento Benítez), que gravitaban en torno al principal, actuando como cabezas de playa en tierra firme. Estos asentamientos periféricos intervendrían como intermediarios con respecto a los asentamientos indígenas cercanos (la Loma del Aeropuerto), en una especie de ruta comercial a distancia, con los grandes poblados indígenas del interior (valle del Guadalteba), que gozaban de suelos ricos en margas y arcillas en contraposición con los escarpados macizos montañosos del litoral malagueño, nada aptos para el cultivo.

Esas zonas del interior eran muy adecuadas para el cultivo del trigo y de la cebada y generaban una rica producción maderera e hidráulica favorable para las labores alfareras, que se han documentado, entre otros lugares, en Los Castillejos y Huertas de Peñarrubia, desde la Prehistoria Reciente.

Si unimos el hecho de tener suficientes cultivos de trigo y cebada en estos hábitats del interior, hasta el punto de que pudiera generarse un excedente, con el hecho de contar con la producción alfarera necesaria para el transporte de dicho excedente, y con el hecho de que ya se hubieran establecido relaciones con el entorno del Valle del Guadalquivir, tenemos, pues, esbozada una red de asentamientos que seguirán manteniendo su importancia cuando desde finales del siglo VII a mediados del siglo VI a.C. nos encontremos en un proceso histórico en el que surjan una serie de “estados” ibéricos, con unos centros de poder ubicados en oppida, a lo largo de las rutas de conexión del interior con la costa.

Esta red de oppida, de asentamientos menores, y de torres, mantendrá una organización territorial, mediante el control visual de las rutas de paso y de comercio, a través del dominio de unos oppida sobre los demás, como ha constatado el estudio de las características de los mismos: el tamaño, la calidad de los materiales encontrados, el territorio de producción de sus alrededores, sus recintos fortificados y, como pretendemos demostrar con este estudio, por sus centros religiosos.

En el valle del Guadalteba nos encontraríamos con tres asentamientos indígenas paradigmáticos para el estudio de estas rutas de conexión: Huertas de Peñarrubia, el Castellón de Gobantes (Campillos) y Los Castillejos (Teba). Pero, ¿cuál sería el papel desempeñado por cada uno de estos asentamientos dentro de esa ruta?

Huertas de Peñarrubia(4) fue localizado en 1993, al producirse una disminución en el nivel de las aguas del embalse del Guadalteba que sacaron a la luz las estructuras de 6 o 7 viviendas de planta ovalada. Su pertenencia a esta ruta, que venimos defendiendo, se evidencia por el descubrimiento de una serie de ánforas de gran tamaño y gruesas paredes a mano, que se han vinculado tipológicamente con las ánforas de los poblados del Bronce Final y Orientalizante del Bajo Guadalquivir, incluido por Pellicer en un Bronce reciente III B que se fecha entre el 650 y el 550 a.C.(5).

También resultan apreciables las semejanzas en su tipología con las ánforas de los talleres fenicios de la costa. Pero, el hallazgo de una serie de núcleos prismáticos de sección triangular y pequeño tamaño, como los encontrados en Montilla (en la desembocadura del Guadiaro) y que parecen indicar la existencia de hornos cerámicos que se construirían con estas piezas, nos lleva a plantearnos la hipótesis de que estas ánforas no se importaran de colonias fenicias de la costa si no que se adoptara el uso de estos modelos por parte de los indígenas, siendo, por tanto, un asentamiento que exportaba productos agrarios dentro de ánforas decoradas al modo de las poblaciones que las consumían o como un bien de prestigio, si había la demanda suficiente de familias que querían adquirir esta tipología de ánforas como elementos definidores de su estatus.

El Castellón de Gobantes está situado en la confluencia de los ríos Guadalteba, Turón y Guadalhorce y goza de una inmejorable situación estratégica sólo superada por el Cerro de Los Castillejos. Este asentamiento fue excavado por los arqueólogos García Alfonso, Morgado Rodríguez y Roncal los Arcos en abril de 1993 y se detectaron tres niveles:

- Una necrópolis ibérica, en avanzado estado de expolio.

- En el corte B del nivel II se halló el derrumbe de una vivienda que evidencia una ocupación continuada hasta la llegada de Roma. En este corte aparecieron fragmentos de cerámica bicroma muy similares a los encontrados en Cerro del Villar, colonia fenicia de la costa malagueña.

- En el nivel III aparecieron viviendas circulares similares a las de Acinipo, Ronda(6).

Fig. 2. Vista del Cerro de Los Castillejos

La localización de este asentamiento y los mencionados hallazgos cerámicos de tipo fenicio, evidencian una utilización principalmente estratégica del asentamiento, que lo contrapondría al caso de Huertas de Peñarrubia, que parece tener principalmente un carácter de producción agraria, y, lo asimilaría al Cerro de Los Castillejos.

Los Castillejos de Teba (Figura 2), situado en el valle medio del Guadalteba y a tan sólo cuatro kilómetros del núcleo de Teba ha sido estudiado por miembros de la Universidad de Málaga, como el Dr. Fernández Ruíz y el Dr. Rodríguez Oliva y por otros autores como Recio Ruíz y el Dr. García Alfonso, especialmente. Pero a pesar de la relevancia de este yacimiento, puesta en evidencia por los estudios de los autores anteriores, muestra un lamentable estado de abandono y de expolio, explicable, entre otras razones, por las labores de cantería y explotación de sus calizas rosáceas, por la construcción del camino que ha destruido parte del yacimiento, por labores agrícolas incontroladas y por el intenso expolio al que ha estado sometido desde hace décadas.

Morfológicamente está configurado como un espolón rocoso, dividido en tres terrazas estrechas y alargadas que se elevan entre los 510 y las 609 metros sobre el nivel del mar y unos 100-150 metros sobre las tierras llanas que la franquean y que le dan una gran riqueza agrícola. Al este del yacimiento se realizó una cata arqueológica en 1993 por García Alfonso, Morgado Rodríguez y Roncal los Arcos(7), la única intervención realizada hasta el momento, y que sacó a la luz restos de cerámicas que corresponderían al Bronce Reciente III de Pellicer con una fechación en torno al 750-650 a.C. y tres fragmentos de cerámica orientalizante, que dan una ocupación para el asentamiento desde el siglo VIII a.C. y con una clara intención de continuidad en el tiempo, como demuestra la sucesión de suelos artificiales en las viviendas que se han encontrado.

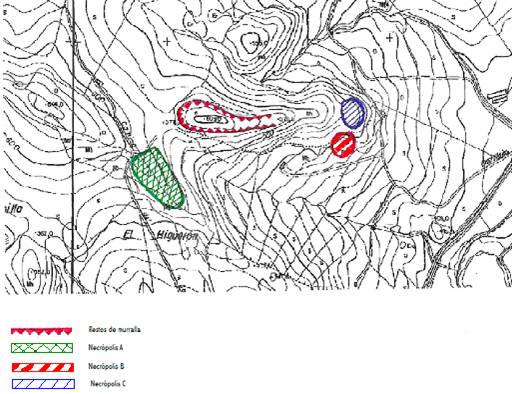

Fig. 3. Mapa topográfico de Los Castillejos

Toda la información arqueológica que nos ofrece Los Castillejos de Teba(8) evidencia que, en el valle medio del Guadalhorce, el centro de poder debió de ubicarse en este asentamiento, desde donde se domina un amplio territorio por medio de oppida menores como el Castellón de Gobantes y desde donde se controlaría la ruta entre el valle del Guadalquivir y la zona de la costa malagueña, conformada, en parte, por asentamientos de producción de excedentes, como Huertas de Peñarrubia(9).

La culminación de este proceso de conversión de Los Castillejos en el centro del poder de la zona del valle del Guadalteba debió de producirse entre finales del siglo VII y la primera mitad de VI a.C., momento en el que pudo ser erigida la primera muralla que defiende la zona más accesible del cerro, la terraza más baja del este, y que demuestra una intención defensiva en un momento histórico en el que también se amurallaron otros lugares como Ategua, Castro del Río, Puente de Tablas, Silla del Moro, etc.

Nos movemos pues en un mismo proceso dinamizador que llevó a la formación de sociedades más complejas y estratificadas frente a la irrupción de elementos exógenos, quizás no sólo con intenciones comerciales, sino expansivas, frente a las que hay que defenderse y reafirmar el propio poder del oppidum. Ambas finalidades se cumplirían, para nosotros, con la realización de esta muralla, ya que defiende la terraza más baja de Los Castillejos, pero también sirve como elemento de prestigio que deja constancia de la fuerza y el poder del oppidum, en un momento histórico caracterizado por la conflictividad dentro del mundo indígena, de las que también tenemos constancia por las fuentes clásicas, como el caso de Macrobio que nos narra en sus Saturnales el intento de toma de Gadir por el rey turdetano Theron(10).

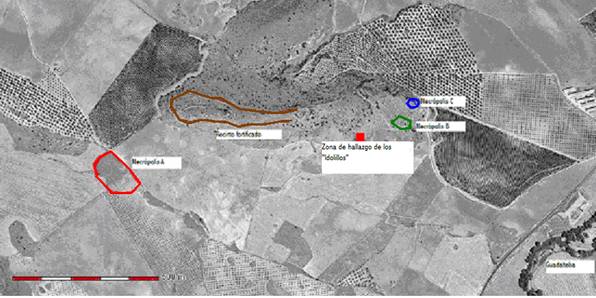

Con el cambio de circunstancias, en el siglo V a.C., se produjo en Los Castillejos una especie de contracción hacia el interior del hábitat, con un abandono de la primera muralla, que se utilizaría como necrópolis y la construcción de la muralla correspondiente al Ibérico Pleno, que se centraría en la zona más elevada del cerro, actuando ya como una auténtica acrópolis y centro de poder político y religioso, situándose las necrópolis fuera del recinto amurallado (Figura 4).

Fig. 4 Ortofotografía con los elementos de Los Castillejos y el lugar de hallazgo de los “idolillos”.

Los restos que quedan visibles de la muralla nos indican una periodización de mediados del siglo IV a. C. en adelante. Fechación que conocemos gracias al uso en su construcción de novedades de la poliorcética macedónica, que se caracterizaba por el uso de modelos defensivos impulsados por los cartagineses, cuyo ejemplo paradigmático es el Castillo de Doña Blanca fechado, para estos estratos, en los siglos IV-III a.C.

El nuevo recinto amurallado se ubica al Oeste ocupando la parte más alta y estrecha en forma de espolón, escalonándose en sentido Este-Oeste con una altura entre los 546 y 609 metros, una anchura que va de los 50 a los 90m y una longitud de unos 550 metros. Con un perímetro total de unos 1200 metros(11), la muralla se construye a hueso con grandes piedras y otras de menor tamaño y alargadas, usadas como calzos, inclinándose hacia el interior para dar mayor estabilidad al muro.

Lamentablemente nos encontramos con que los procesos erosivos están poniendo en serio peligro los restos de la zona Oeste, Norte y Sur, porque están más al descubierto, perdiendo casi toda esperanza de encontrar algo significativo en la zona Este, por su destrucción, en este caso, debido a las labores de cantería. Aún así los restos de la zona Sur superan en algunos casos los 3 metros de altura, lo que nos lleva a una visión más optimista de futuros estudios de esta muralla que se conforma con una serie de bastiones de un diámetro en su base circular de unos 2 metros y que va disminuyendo conforme aumenta su altura. Estos torreones circulares serían característicos de esas novedades macedónicas que ya hemos apuntado.

En la zona más elevada y occidental encontramos un doble recinto amurallado que podría actuar como una especie de acrópolis interna, pero no podemos apreciar ninguna estructura de hábitat contemporánea a la construcción de la muralla, sólo encontramos restos en la terraza superior, con dos habitaciones de planta cuadrangular y un suelo de opus caementicium. Debemos pues seguir a la espera de nuevas excavaciones que puedan sacar a la luz nuevos y significativos restos de habitación.

La perduración del yacimiento de Los Castillejos queda además evidenciada por el número de necrópolis con las que contó, elevándose su total hasta tres (por lo que hoy conocemos), y que nos ofrecen materiales con una continuidad hasta época iberorromana (Figura 3). El estudio en profundidad de estas necrópolis puede iluminarnos el conocimiento de alguno de los factores conformadores de la religiosidad de la población ibérica del hábitat: sus dioses, sus mitos o sus sistemas rituales. Aunque esta investigación es bastante compleja para todo el mundo ibérico por la tremenda falta de datos, se han llevado a cabo algunos proyectos interesantes a la hora de asociar ajuares y estructuras sociales a través de la “Arqueología de la Muerte”(12).

La necrópolis más amplia sería la A(13), situada en una suave loma que está separada de Los Castillejos por una vaguada de unos 300 metros y que tiene una extensión de unos 700 metros en una pequeña pendiente. A pesar de que tenemos escasa información en nuestro poder, hasta nuevas excavaciones, sabemos, por el expolio realizado, que se encontraron tumbas enteras con urnas de incineración, ungüentarios, platos y elementos de guerrero como falcatas, puntas de lanza, etc. De esta necrópolis encontramos en el Museo de Teba varias urnas de piedra, una de ellas con tapa.

La relevancia de esta necrópolis radica en evidenciar la existencia de una oligarquía guerrera en el oppidum que buscaba enterrarse rodeada de los elementos que simbolizan su posición dentro del grupo. También encontramos otro elemento de importancia: la aparición de un Kylix(14) ático de barniz negro, que nos remite quizás a redes de hospitalidad entre oligarquías que utilizarían el intercambio de este tipo de bienes de prestigio como forma de asegurarse una posición con respecto a los otros grupos oligárquicos.

La segunda necrópolis, la B, se ubica en la zona opuesta a la anterior pero aunque no podemos especificar su extensión exacta, en ella se encontró una de las piezas clave del Museo de Teba y un bello ejemplo de escultura zoomórfica íbera: el Carnero en Reposo de Teba. No es habitual encontrar dentro de los rituales funerarios ibéricos a un carnero aislado, sino que suele formar parte de conjuntos escultóricos. Otros ejemplos de carneros, como símbolo guerrero y de fecundidad en el mundo ibérico, podemos verlos en yacimientos de Jerez de la Frontera, El Coronil, Osuna y Córdoba; pero todos ellos se han venido interpretando como parte de grupos escultóricos que se darían desde el siglo III a.C. hasta época augustea. Esta horquilla cronológica tiene algunas excepciones como el grupo de Porcuna que se ha fechado en el siglo V a.C.

Generalmente el animal que más se representaba en los ritos funerarios ibéricos era el león, siendo el carnero su víctima, así que podemos plantearnos la posibilidad, a la espera de nuevos datos de futuras excavaciones, y pese a la osadía del intento de pretender acercarse a un ritual religioso ibérico, de que quizás el Carnero en Reposo no formara parte de un grupo escultórico que ensalzara el valor de un guerrero, sino que apareciera solo, como victima sacrificial de algún tipo de ritual religioso realizado en Los Castillejos, ya que ejemplos parangonables de carneros como victimas sacrificiales se han encontrado también en La Guardia de Jaén y en Estepa.

Para el conocimiento del universo religioso de Los Castillejos ésta última necrópolis ha proporcionado los materiales más interesantes ya que de la necrópolis C prácticamente no sabemos nada, sólo de su existencia por la tradición oral y por el hallazgo de algunos elementos en superficie.

Tanto el tipo de ajuar encontrado en la necrópolis A como la escultura zoomorfa de la necrópolis C, deben ser entendidos dentro del proceso de formación y asentamiento de las nuevas oligarquías del siglo IV a. C., herederas de esas otras aristocracias “principescas” de los siglos VI y V a. C., que necesitaron dotarse de un componente ideológico de superioridad transmitido a través de esos “ritos cívicos”, o si se prefiere “públicos”, que debieron desarrollarse durante los enterramientos. Es en este contexto de cambio social donde toman pleno sentido los enterramientos con ajuares de carácter bélico y la utilización de escultura de gran tamaño como el Carnero en Reposo que perfectamente pudo pertenecer, como apuntabamos, a un conjunto escultórico, quizás al modelo de Porcuma, donde miembros de una aristocracia guerrera entran en contacto directo con elementos fantásticos, como los grifos, asociándose por ende a un mundo alejado para el resto de los mortales, el mundo de los héroes.

Para autores como Aranegui(15) será precisamente en el siglo IV a.C. cuando se produzca un traslado de los elementos religiosos representativos de las diferencias de estatus de las necrópolis a los santuarios. Esta afirmación ha de ser matizada por la dinámica propia de los lugares de culto del mundo íbero y con el hecho de que la tesaurización de las tumbas es un factor que se mantiene hasta época plenamente romana.

Tenemos pues evidencias de esa religiosidad asociada al mundo funerario en Los Castillejos, pero dentro de ese proceso de conformación de una religiosidad “cívica/pública”, un oppidum de su envergadura debió tener también un lugar de culto conforme a su importancia; un santuario. Este silogismo disyuntivo aparentemente evidente, no tiene cabida per se en el estudio de la religiosidad dentro del mundo ibérico ya que no podemos dar por sentada la paralelización entre la importancia política y la influencia territorial de un asentamiento con la irradiación de su lugar de culto. Dicha irradiación sólo podrá ser estudiada a través de la cantidad de exvotos que se encuentren, dando su número y calidad el grado de influencia de dicho lugar de culto sobre su hinterland. Ante esto de nuevo tenemos las manos atadas por la falta de datos.

Otro elemento ejemplificador del cuidado que hay que tener a la hora de asociar los santuarios ibéricos a la imagen clásica de lugares de culto, con una infraestructura arquitectónica concreta, es el hecho que los santuarios con elementos arquitectónicos notables son sumamente extraños en el mundo ibérico, como demuestra la perduración hasta época posterior al asentamiento romano, de una religiosidad centrada en las cuevas. Cuevas que apenas eran modificadas por la acción antrópica. Zonas que han podido ser calificadas como santuarios por la aparición de “pebeteros” (optamos por no entrar en la discusión si representan a Demeter, a Tanit, o a una auténtica diosa indígena) o de representaciones de una especie de divinidad protectora de los équidos (Magón, Balones, Sagunto, Villaricos, Llano de la Consolación, etc), no por su fisonomía arquitectónica.

Fue de tal importancia esa religiosidad no urbana que lugares de culto típicamente rurales adquirieron a posteriori una cierta importancia como santuarios territoriales (Collado de los Jardines, Castellar de Santisteban, Cerro de los Santos….). No sabemos si hasta el punto de llegar a eclipsar a los lugares cercanos de hábitat, como ocurrió para el mundo clásico con algunos santuarios como el de Delfos (salvando las distancias claro).

Dada entonces la dificultad a la hora de poder localizar un santuario ibérico ¿qué nos ha llevado a plantearnos la posible existencia de uno en el Cerro de Los Castillejos? La respuesta es el intento de encontrar un ambiente simbólico en el que pasarán a cobrar su auténtico significado piezas como la del Carnero en Reposo o una serie de figurillas que fueron localizadas de forma casual por parte de D. José Camarena Florido a lo largo de más de diez años, en la zona especificada en la Figura 4, y que se encuentran dentro de la exposición permanente del Museo Histórico Municipal de Teba.

-Figuras 5 y 6-

Forma parte de esa colección de figurillas (un total de cuatro) una pieza de clara raigambre orientalizante (Figura5) que fue encontrada en el año 2002. La pieza está realizada en bronce y se configura por dos caras contrapuestas, casi idénticas. La fisionomía de ambas caras, indica su origen tipológico oriental, hecho que puede constatar, nuevamente, la existencia de la red comercial con los grupos fenicios de la costa. También nos sirve, quizás, esta pieza para evidenciar la pragmática de teorías como la de Llobregat(16) que defiende la existencia de un sustrato orientalizante que proporcionaría los prototipos necesarios, a través de bienes del arte mueble, en marfil, hueso o bronce, de un universo iconográfico que después seria utilizado por la escultura en piedra de mayor tamaño.

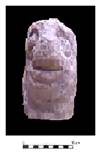

No obstante esta pieza, que se encuentra fracturada por sus dos extremos, dado su hipotético carácter de fruto de la importación, no resulta tan útil para el estudio de la religión autóctona como otra pieza que se encontró en el año 2000 (Figura 7). Ésta, de menor tamaño que la anterior, es una figura antropomorfa que, lamentablemente, también se encuentra fracturada, y sólo conservamos la cabeza, que no muestra, a priori, elementos tipológicos exógenos. Creemos que puede interpretarse como un exvoto antropomorfo perteneciente al contexto religioso de Los Castillejos.

-Figuras 7 y 8-

A pesar de que somos plenamente conscientes de que no se puede establecer obligatoriamente una correlación entre la tipología de los exvotos hallados en un yacimiento con la deidad a la que fueron dedicados(17), y a que se ha afirmado por parte de algunos autores , que una de las características de los santuarios ibéricos es la ausencia de imágenes figuradas de culto, dada la tendencia aníconica de la religiosidad ibérica, optamos por adherirnos a otra afirmación de estos mismo autores de que no se practicaba una “aniconismo excluyente”(18) sino que podían darse las representaciones de divinidades aunque no como objeto central del culto. A esto se une el hecho de que nos estamos moviendo ya en un ambiente de Iberismo Pleno, en donde el sistema de representación escultórica es ya una realidad plástica.

Sería en este contexto de posibles representaciones de divinidades dentro del Iberismo Pleno o Tardío, no en momentos anteriores, donde hemos enmarcado la aparición de otro elemento figurativo hallado en el Cerro: la figura a la que nos estamos refiriendo es una cabeza marmórea que se encontró aproximadamente en el año 1995 (Figura 7) y que corresponde a una cabeza humana. Lamentablemente la escultura se encuentra en un estado bastante deteriorado. No sabemos si dicho deterioro es producto del devenir del tiempo y las adversidades físicas o quizás su lamentable estado venga de antaño, dentro del proceso de destrucción de esculturas que se produjo en la transición entre el siglo V y el IV a.C., ya que aunque, como hemos explicado, es a partir de ese mismo siglo IV a.C. cuando se observa un auge de la mayoría de los lugares de culto, se producen alteraciones en los mismos como consecuencia de las convulsiones que afectaron al mundo indígena a finales de ese siglo V a.C.. Un ejemplo paradigmático de ese fenómeno sería el incendio de Cancho Roano que fue piadosamente cubierto de tierra y transformado en un túmulo a principios del siglo IV(19).

La osadía de plantearnos la posibilidad de encontrarnos frente a frente con la posible representación figurada de una deidad ibérica, quizás sea un poco menor si pasamos a comparar la cabeza marmórea con otra figura que se ha encontrado recientemente, casi diez años después de la que venimos analizando, y que aún no ha sido objeto de estudio por parte de ningún investigador (Figura 8). Estudio que consideramos del mayor interés dado que las hipótesis que venimos exponiendo no podrán ser defendidas de forma consecuente hasta que no se produzca un análisis sistemático en profundidad del Cerro de los Castillejos.

Ésta es una pieza de plomo, exteriormente bastante corroída al encontrarse en el cauce de un arroyo seco, muy cerca de donde se localizaron las otras figuras. Si la comparamos con el primer hallazgo (Figuras 9 y 10) podríamos preguntarnos si nos hallamos ante la representación sistemática de algún tipo de dios con rasgos antropomorfos, que pudo ser venerado en el Cerro de los Castillejos y que quizás nos ponga sobre el aviso de la localización, en este lugar, de un santuario ibérico, con la existencia de una divinidad a él adscrita. Posibilidad que sería de gran interés para el estudio de la religión ibérica que siempre se ha caracterizado por una serie de inconvenientes tales como el hecho que los autores clásicos que tratan la Península Ibérica (Avieno, Polibio, Plinio el Viejo, Estrabón, etc.) no nos legaran grandes datos sobre la religión ibérica, a la par, que la arquitectura cultual no resulte evidente en el registro arqueológico. Por ello tendremos que centrarnos en el análisis de la representación escultórica de estas posibles divinidades para intentar acercarnos al conocimiento de los factores conformadores de dicha religiosidad para, en un paso más allá, intentar comprender su funcionalidad, quizás legitimadora, en el seno de las sociedades que la practicaron.

-Figuras 9 y 10-

Esta cuestión no es un tema baladí, ya que desde sus orígenes se ha visto reducido a posiciones absolutas y enfrentadas como muestran los trabajos de P. Paris(20) que cita a micénicos y fenicios en un primer momento y posteriormente a griegos como inspiradores de este tipo de manifestaciones escultóricas; o como Carpenter(21) y Bosch Gimpera(22) que defendieron la dependencia griega para la escultura. Estas teorías se matizaron por autores como Blanco(23) que defendieron que esos influjos helenos se verían matizados por las influencias fenicio/púnicas conforme nos acercábamos a la zona del sur peninsular. La interpretación de la escultura ibérica, por tanto, ha oscilado desde posiciones nacionalistas, que la dotaban de un marcado carácter hispano, hasta esas otras posturas de clara dependencia conforme a prototipos clásicos, dentro de una cosmovisión panhelenística que sufriría un proceso de evolución en su propio seno hacia el mundo romano.

Los estudios sobre la escultura ibérica están intrínsicamente unidos a los estudios sobre religión y durante mucho tiempo, ya fuera desde una óptica helena o fenicia, siempre se asoció a elementos foráneos. Nosotros consideramos bastante más acertadas hipótesis como las de Torelli(24) en la que se les otorga a los griegos la introducción de la práctica escultórica, pero tremendamente condicionada por el periodo previo orientalizante. Y, añadiríamos, que todo ello adaptado al imaginario colectivo de los pueblos indígenas. Es más, creemos necesario ir un poco más lejos, como ya hemos dicho, y analizar cómo esta escultura es el reflejo religioso de una forma de organización política y de una articulación social concreta. Por ello el hecho de que se utilizara la expresión escultórica desde el siglo VI a.C. hasta enlazar con época romana, debe de analizarse como un medio ideológico al servicio de una elite dominante.

Mucho es lo que aún nos queda por saber sobre la religiosidad de estos pueblos íberos y aún más nos queda por conocer de la representación de la posible divinidad ibérica que en este trabajo exponemos. Así, por ejemplo, nos podemos preguntar hasta qué punto era venerada esta deidad o si únicamente se le rendía culto en el Cerro de los Castillejos. Estos interrogantes pueden relacionarse, también, con la reciente publicación de un libro de D. Francisco Ortiz Lozano(25) en el que se incluye la fotografía de una escultura (Figura 11) con bastantes semejanzas morfológicas con las encontradas en Teba y en un contexto geográfico cercano. ¿Nos encontramos en ambos casos ante la misma posible divinidad? Esta escultura, con todas las precauciones que han de tomarse ante las piezas sin una trama arqueológica precisa, es un ejemplo paradigmático de los problemas a los que se ha visto abocado cualquier estudioso que haya intentado acercarse al mundo religioso íbero, en este caso la falta de un concreto encuadre cronológico y espacial.

-Figura 11-

Quedan bastantes preguntas en el aire una vez bosquejada la posible existencia del santuario ibérico del Cerro de los Castillejos: ¿Estamos en todos los casos ante el mismo dios? ¿Cuál era su lugar principal de culto? ¿Tenía asociado una mitología propia? ¿Y un ritual?. La mayoría de estas preguntas continuaran flotando en el aire hasta que futuras excavaciones desvelen datos que a forma de sólidas pesas las acerquen a la tierra, donde volveremos a recogerlas para un mejor estudio.

Bibliografía.

- AGUAYO, P., “Estructuras indígenas, comercio y comerciantes en a época de la colonización fenicia en Málaga (VIII-VI a.C.)”, en WULFF, F., CRUZ, G. y MARTÍNEZ, C., (Eds.), Actas del II Congreso de Historia Antigua de Málaga. Málaga, 2001, págs. 69-97.

- AGUAYO, P., GARRIDO, O. y PADIAL, B., “Una ruta terrestre alternativa al paso de Estrecho en época orientalizante. Constatación arqueológica”, en II Congreso Internacional: El Estrecho de Gibraltar. Madrid, 1995, págs. 85-98.

- AGUAYO, P. y ADROHER, A.M., “El mundo ibérico en la Alta Andalucía. Planteamientos, presentación y futuro de la investigación arqueológica”, Mainake, XXIV, 2002, págs. 7-33.

- ALVAR, J., “Interacción económica y social de los fenicios en la Tartéside” en WULFF, F., CRUZ, G. y MARTÍNEZ, C., (Eds.), Actas del II Congreso de Historia Antigua de Málaga. Málaga, 2001, págs. 11-33.

- ARANEGUI GASCÓ, C., “El círculo del SE. Y el comercio entre Iberos y Griegos” en Iberos y Griegos: Lecturas desde la diversidad. Huelva Arqueología. Huelva, 1994, nº 13, 1, pags. 297-318.

- CABALLERO, F., “Neolíticos-Iberos y romanos en la cuenca media del Guadalhorce: introducción al estudio de cuatro nuevos yacimientos arqueológicos”, Gibralfaro, 25, 1973, págs. 195-215.

- CARRILLERO, M., “El comercio ibérico del siglo VI al siglo III a.C.”, en WULFF, F., CRUZ, G. y MARTÍNEZ, C., (Eds.), Actas del II Congreso de Historia Antigua de Málaga. Málaga, 2001, págs. 277-298.

- CHAPA BRUNET, T., “La “Arqueología de la Muerte”: planteamientos, problemas y resultados”, en Fons Mellaria. Curso de Verano 1990: Arqueología de la Muerte: Metodología y Perspectivas Actuales. Cordoba, 1991, pags. 13-38.

- CHAPA BRUNET, T., “Algunas reflexiones acerca del origen de la escultura ibérica” en Revista de Estudios Ibéricos 1. Madrid, Universidad Complutense, 1994, pags. 43-59.

- COMELLA, A. "Tipologia e difusione dei complessi votivi in Italia in epoca medio- e tardo-repubblicana. Contributo alla storia dell'artigianato antico". MEFR. 93, 1981, pags. 759-762.

- DOMINGUEZ MONEDERO, A. J., “Religión, rito y ritual durante la Protohistoria peninsular. El fenómeno religioso en la cultura ibérica” en Ritual, Rites and religión in Prehistory. Oxford, 1995, pags. 21-91.

- FERNANDEZ, J., “Una escultura zoomórfica ibérica en Teba (Málaga)”, Baetica, 1, 1978, págs. 171-175.

- GARCÍA, E., “La cuenca baja del Guadalhorce. Mundo indígena e interacción fenicia arcaica” en AUBET, M.E. et al., Cerro del Villar-I. el asentamiento fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y su interacción con el hinterland. Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1999, págs. 48-57.

- GARCÍA, E., MORGADO, A. y RONCAL, E., “Valle del Guadalteba (Málaga). Impacto fenicio en el hinterland”, Revista de Arqueología, 165, 1995, págs. 33-41.

- GARCÍA, E. et al., “Los Castillejos de Teba (Málaga). Campaña de urgencia de 1993”; Anuario Arqueológico de Andalucía, III, 1997, págs. 545-552.

- GARCÍA, E. et al., “El Castellón de Gobantes (Campillos, Málaga). Excavaciones de 1993” Anuario Arqueológico de Andalucía, III, 1997, págs. 503-508.

- LLOBREGAT, E., “Vías de formación de los modelos iconográficos de la escultura ibérica en el Pais Valenciano” en Homenaje al Doctor Sebastiá García Martínez. Valencia: Generalitat Valenciana y Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, 1991, pags. 53-62.

- MARÍN CEBALLOS, Mº C., “La representación de los dioses en el mundo ibérico” en LVCENTVM XIX-XX. Universidad de Alicante, 2000-2001.

- MARTÍN, J.A. et al., “Griegos en Málaga. Hallazgos, dispersión y problemática actual”, Revista de Arqueología, 133, 1992, págs. 32-37.

- MEDIANERO, F.J. et al., “Intervención arqueológica de urgencia en el entorno de la Plataforma de Peñarrubia (Campillos, Málaga)”, Mainake, XXIV, 2002, págs. 375-386.

- PARÍS, P., 1903: Essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne primitive. 2 vols. Paris.

- RUIZ, A. y MOLINOS, M., Los Iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico. Barcelona, 1993, pags. 111-144.

- SUÁREZ, J. et al., “Consideraciones acerca de los procesos de interacción entre indígenas, fenicios y griegos en Málaga. Aportaciones de la Arqueología de urgencia” en WULFF, F., CRUZ, G. y MARTÍNEZ, C., (Eds.), Actas del II Congreso de Historia Antigua de Málaga. Málaga, 2001, págs. 99-142.

1 BERDUGO ROMERO, JOSE., “Contextualización de las piezas adscritas a la Prehistoria en la exposición permanente del Museo Municipal de Teba”, Trabajo del segundo año de Doctorado, Departamento de Prehistoria de la Universidad de Málaga. Inédita.

2 FERRER PALMA, J. E. y MARQUES MERELO, I., “El Cobre y el Bronce en las tierras malagueñas” en Homenaje a Luis Siret (1934-1984). Sevilla, pags. 251-261.

3 AUBET SEMMLER, M.E., “Cerro del Villar, Guadalhorce (Málaga). El asentamiento fenicio y su interacción con el hinterland.”, en Investigaciones Arqueológicas en Andalucía 1985-1992. Proyectos. Huelva, pags. 471-479.

4 GARCÍA ALFONSO, E., MARTINEZ ENAMORADO, V., MORGADO RODRÍGUEZ, A., El Bajo Guadalteba (Málaga): espacio y doblamiento. Una aproximación arqueológica a Teba y su entorno. Málaga: Ayto. de Teba y Diputación Provincial de Málaga, 1995, 358 pags.

MEDIANERO SOTO, F. J., CANTALEJO DUARTE, P. y otros, “Intervención arqueológica de urgencia en el entorno de la plataforma de Peñarrubia (Campillos, Málaga) en Mainake. Colonizadores e indígenas en la Península Ibérica. Málaga: Cedma, 2002, pags. 375-386.

5 PELLICER CATALÁN, M. “El Bronce reciente y los inicios del Hierro en Andalucia occidental” en Tartessos. Arqueología protohistórica del Bajo Guadalquivir. Sabadell, 1989, pag. 165.

6 AGUAYO DE HOYOS, P. y otros. “El yacimiento pre y protohistórico de Acinipo (Ronda, Málaga): un ejemplo de cabañas del Bronce Final y su evolución” en Arqueología Espacial, nº 9, 1986, pags. 33-58.

7 GARCÍA ALFONSO, E., MARTINEZ ENAMORADO, V., MORGADO RODRÍGUEZ, A., El Bajo Guadalteba (Málaga): espacio y doblamiento. Una aproximación arqueológica a Teba y su entorno. Málaga: Ayto. de Teba y Diputación Provincial de Málaga, 1995, 358 pags.

8 RECIO RUIZ, A., “Formaciones sociales ibéricas en Málaga” en Mainake. Colonizadores e indígenas en la Península Ibérica. Málaga: Cedma, 2002, pags. 35- 81.

9 Para el estudio de la articulación de territorio en época ibérica tenemos los trabajos de Ruiz y Molinos.

10 MACROBIO, Saturnales I, 20, 12.

11 RECIO RUIZ, A., “Los Castillejos de Teba (Málaga). Un recinto fortificado del Ibérico Pleno” en Simposi Internacional d´Arqueología Ibérica. Manresa, 1991, pag. 305.

12 CHAPA BRUNET, T., “La “Arqueología de la Muerte”: planteamientos, problemas y resultados”, en Fons Mellaria. Curso de Verano 1990: Arqueología de la Muerte: Metodología y Perspectivas Actuales. Cordoba, 1991, pags. 13-38.

13 Seguiremos para la denominación de las necrópolis las usadas por los arqueólogos en la campaña de 1993.

14 MARTIN RUIZ, J.A. y otros, “Griegos en Málaga. Hallazgos, dispersión y problemática actual” en Revista de Arqueología, nº 133, pags. 32-37.

15 ARANEGUI GASCÓ, C., “El círculo del SE. Y el comercio entre Iberos y Griegos” en Iberos y Griegos: Lecturas desde la diversidad. Huelva Arqueología. Huelva, 1994, nº 13, 1, pags. 297-318.

16 LLOBREGAT, E., “Vías de formación de los modelos iconográficos de la escultura ibérica en el Pais Valenciano” en Homenaje al Doctor Sebastiá García Martínez. Valencia: Generalitat Valenciana y Consellería de Cultura, Educació i Ciencia, 1991, pags. 53-62.

17 COMELLA, A. "Tipologia e difusione dei complessi votivi in Italia in epoca medio- e tardo-repubblicana. Contributo alla storia dell'artigianato antico". MEFR. 93, 1981, pags. 759-762

18 MARÍN CEBALLOS, Mº C., “La representación de los dioses en el mundo ibérico” en LVCENTVM XIX-XX. Universidad de Alicante, 2000-2001.

19 DOMINGUEZ MONEDERO, A. J., “Religión, rito y ritual durante la Protohistoria peninsular. El fenómeno religioso en la cultura ibérica” en Ritual, Rites and religión in Prehistory. Oxford, 1995, pags. 21-91.

20 PARÍS, P., 1903: Essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne primitive. 2 vols. Paris.

21 CARPENTER, R., 1925: The Greeks in Spain. Bryn-Mawr. Londres-Filadelfia.

22 BOSCH GIMPERA 1928 "Relaciones entre el arte ibérico y el griego". Archivo de Prehistoria Levantina I: 163-177.

23 BLANCO 1960 "Orientalia II". Archivo Español de Arqueología XXXIII: 3-43.

24 CHAPA BRUNET, T., “Algunas reflexiones acerca del origen de la escultura ibérica” en Revista de Estudios Ibéricos 1. Madrid, Universidad Complutense, 1994, pags. 43-59.

25 ORTIZ LOZANO, F. Historia del Valle de Ardales I. paso natural, vía y puente entre la costa malagueña y el interior bético. Ardales, 2005.

*Ver nota sobre derechos en Índice